Résister

par l'art et la littérature,

c'est ...

Durant la deuxième guerre mondiale (1939-1945), des artistes reconnus et d'autres moins – voire anonymes-, utilisent les arts pour échapper à la réalité qui leur est imposée par les nazis et dénoncer un nouvel ordre européen qui nie l'humanité d'une partie des vivants. Auteurs et récepteurs de ces œuvres ont résisté par et avec l'art et la littérature. Quelles formes artistiques ont-ils choisies ? Pour adresser quel message ? A qui ? Les élèves de la classe de 3e4 du Collège Trois Fontaines de Reims commentent quelques oeuvres produites dans ce contexte et font le parallèle avec leur propre pratique artistique sur le thème de "la résistance"

Prisonnier

Peinture à l'huile sur toile de 47cm sur 42cm réalisée par Félix NUSSBAUM en 1940, pendant la 2e guerre mondiale. Cette œuvre est conservée au Deutsches Historisches Museum, Berlin (copyright Akg-Images).

Elle appartient au domaine des Arts du visuel (Arts plastiques : cinéma, peinture, sculpture...)

L’œuvre a été crée en Belgique après que Félix NUSSBAUM s'est échappé du camp Français de Saint Cyprien

Il peint ce tableau alors qu'il est clandestin pendant quatre ans.

Il veut montrer la déshumanisation à l’œuvre dans un camp d'internement.

Il appartient au courant réaliste.

Ce peintre allemand montre bien le parcours d’un artiste juif persécuté.

Ce tableau est figuratif, on distingue les silhouettes d'hommes.

Au premier plan : on voit un homme assis sur une caisse. Il est vêtu d'une couverture marron, il se prend la tête dans les mains, il a l'air désespéré.

Au second plan : on distingue deux hommes à moitié dénudés, ils se lavent et font leurs besoins.

A l’arrière plan : à droite, il y a une cabane en bois. Au fond, on voit des barbelés.

Les couleurs sont jaunes, marron assez foncé voir noir. On voit des nuages gris. Le peintre partage son sentiment de peur à travers ce tableau.

L’œuvre a été créée dans la clandestinité. L’artiste reste hanté par son expérience de la captivité et place ce sujet au centre de son œuvre. Ses toiles sont parmi les très rares à projeter en peinture la terreur nazie et la menace d’extermination qui pèse sur les Juifs d’Europe.

L’œuvre est exposée au Deutsches Historisches Museum après la guerre, elle se fait donc connaître après la guerre.

Clémence B et Rémy

Le titre est la « Ballade de celui qui chanta dans les supplices » qui appartient au domaines des Arts du langage (poésie). Le nom de l'auteur est Louis Aragon qui a pour pseudonyme Jacques Destaing. La nature de l’œuvre est un poème. La date de création est le 15 juin 1943, dans les Lettres françaises (clandestines, utilisation du pseudonyme). Le poème est publié ensuite dans le recueil La Diane française (Seghers, 1944)

Le contexte historique de l’œuvre est « La Résistance ». Ce poème est écrit en juillet 1943 pendant la 2e guerre mondiale. Ce poème est un hommage aux résistants à la torture pratiquée par la Gestapo, et plus particulièrement a Gabriel Péri. C'est un reporter pour l'Humanité, journal communiste. Le genre artistique de l’œuvre est de la poésie engagée.

Lucas S et Nassim

David Olère est arrêté en 1943 pendant la rafles des juifs des départements Français de Seine et Marne. Il est déporté vers Auschwitz. Il est libéré à Ebensee (Autriche) le 6 mai 1945 par les Américains.

A Auschwitz, comme il est illustrateur et polyglotte, les nazis ne le tuent pas tout de suite. Ils lui font faire des travaux d'écriture et de Sonderkommando. Ses dessins faits en France après la guerre (une cinquantaine en tout) montrent les Juifs assassinés et le travail des Sonderkommando. David Olère veut donner un coté réaliste à son dessin pour montrer a ceux qui vont regarder son dessin le tragique destin des Juifs.

Le dessin montre un Sonderkommando qui est chargé du fonctionnement des chambres à gaz et des crématoires mis en place par les nazis. Même s'il y a un problème dans la représentation des lieux (en réalité, les chambres à gaz ne sont pas au même niveau que les fours crématoires), le dessin témoigne de l'entassement des victimes dans la chambre à gaz, de la manière dont elles sont assassinées et du travail des Sonderkommandos. Les couleurs sont très sombres, il y a beaucoup de trais de crayon qui donnent un aspect très réaliste au dessin.

Elisa et Sofian

David Olère, Dessin, 1946.

Conservé au CDJC (Centre de Documentation Juive Contemporaine), Mémorial de la Shoah, Paris, France

Cette œuvre est dans le domaine de l'art visuel.

Calligramme par Robin.

Texte lu par Victor, Lucas, Alexandre et Robin.

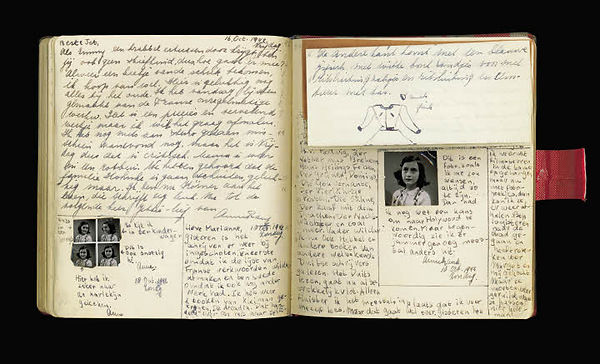

Le Journal d'Anne Frank et une autobiographie qui appartient au domaine des arts du langage. Son auteur est Anne Frank. Son histoire commence le 12 juin 1942 pendant la 2 eme guerre mondiale. L’œuvre et écrite à Amsterdam (dans l'annexe du bureau de travail de son père) Anne Frank écrit quand elle est exilée aux Pays-Bas à Amsterdam.

Les nazis considèrent Anne Frank et sa famille comme étant des personnes qui ne méritent pas de vivre car ils sont Juifs. Ils subissent donc les politique de discrimination et de violence, jusqu'à l'assassinat. Le but d'Anne Frank était de dénoncer les discriminations à la fin de la guerre, elle voulait que tout le monde sache son histoire. Le journal d'Anne Frank est découvert dans l'annexe par Miep Gies qui l'a trouvé quelques heures après l'arrestation de la jeune fille. Miep décide de le conserver et le remettre a Otto Frank qui après avoir longuement hésité décide de le publier. Anne Frank meurt en 1945 en déportation.

Amélie M.

Journal tenu par Anne Frank.

http://www.annefrank.org/fr/Anne-Frank/Un-journal-comme-meilleure-amie/Anne-se-consacre-a-lecriture/

Attester du traitement infligé, témoigner des souffrances garder des traces des morts.